St. Thomas am Blasenstein ist Teil der Region Strudengau. Folgendes Video hält viele Informationen über diese Region bereit. Unter der Linksammlung finden Sie die weiterführende Homepage zur Region Strudengau.

Kulturorte, Sehenswürdigkeiten & Naturdenkmäler

Sehenswertes wohin man blickt St. Thomas bietet für jeden das Passende!

Führungen

von April bis Oktober

Inhalt:

- Oberer Burgstall (Burgplatz und Aussichtspunkt)

- Mumie (= auch „luftg`selchter Pfarrer“ genannt)

- Kirche

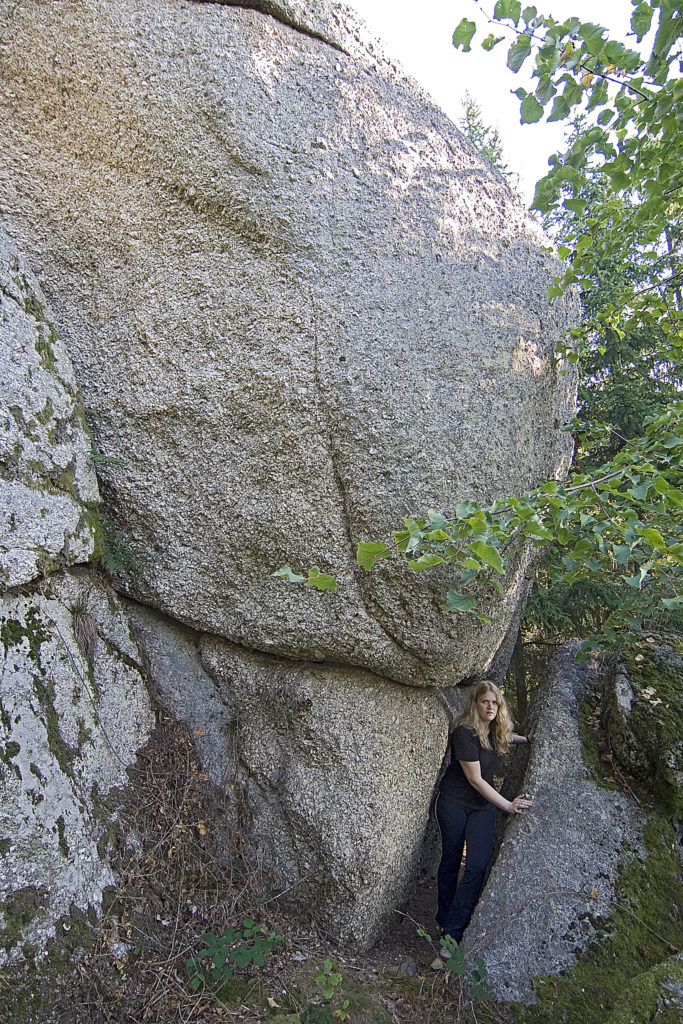

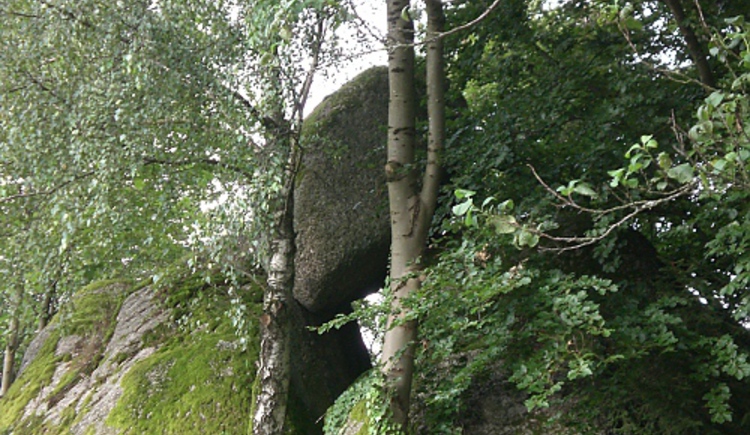

- Bucklwehluck`n (Durchkriechstein)

Zeit: 1. April bis 31. Oktober; Führungen im Winter nur wenn kein Schnee liegt! Führung nur nach Voranmeldung!

Treffpunkt: vor dem Marktgemeindeamt

Dauer: 1 Stunde

Kulturorte, Sehenswürdigkeiten & Naturdenkmäler

An schönen Tagen schon vom Donauraum sichtbar, erhebt sich am Ende des östlichen Mühlviertler Granitmassivs die schöne Wallfahrtskirche von St. Thomas am Blasenstein.

Der kleine Burg-Kirchen-Ort in Sackgassenlage an die Kuppe des Blasensteins geschmiegt, besitzt viele interessante Sehenswürdigkeiten. Fast wie Beschützer stehen die Ruinen Klingenberg und Saxenegg neben Wakelstein, dem „Hoanl“ und dem Blasenstein mit seiner „Bucklwehluck`n“: Schlüpft man von Osten nach Westen durch die Luck`n, ist`s vorbei mit den Kreuzschmerzen–so der weise Volksmund.

Überhaupt hat dieser „erhabene“ Ort seine besonderen Originale: Einen Christus mit echtem Haar und eine Mumie den sogenannten „luftg`selchten Pfarrer“. Man hat Witz – steht über den Dingen hier – vielleicht weil die Alpen zum Greifen nah sind?

Jetzt

Urlaub buchen

Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub in der Sonnengemeinde St. Thomas am Blasenstein